Was bedeutet Inkontinenz? Symptome, Gründe und Therapiemöglichkeiten.

Du hast sicherlich schon von Inkontinenz gehört. Oft assoziieren wir das Alter damit, aber auch junge Frauen und Sportler*innen können betroffen sein. In diesem Artikel kläre ich über die verschiedenen Formen sowie über Behandlungsmöglichkeiten auf.

Was ist Inkontinenz?

Was bedeutet Inkontinenz? Inkontinenz (die umgangssprachlich Blasenschwäche genannt wird) ist grundsätzlich aus der unfreiwillige Abgang von Urin, Winden/Pupsen oder Stuhl definiert.

Die Häufigkeit von Urininkontinenz (UI) wird in den meisten Studien mit 25 – 45% angegeben, wobei sie innerhalb verschiedener Studien stark schwankt. Mit zunehmendem Alter steigt die Prävalenz an [1]. Das heißt, dass etwa jede dritte Frau von Inkontinenz betroffen ist. Die Häufigkeit von Stuhlinkontinenz wird weltweit mit <7% angegeben. [2]

Man unterscheidet verschiedene Formen der Harninkontinenz: Belastungs-, Drang- und Mischinkontinenz, welche ich dir im Folgenden näher erkläre.

Belastungsinkontinenz

Man spricht von Belastungsinkontinenz (früher Stressinkontinenz), wenn der Urinverlust bei Druckerhöhung im Bauchraum passiert. Dies kann u.a. beim Niesen, Husten, Rennen, Springen, Heben passieren. Sie ist mit etwa 50% Vorkommen unter Frauen der am meisten verbreitete Subtyp der Inkontinenz. [3] Bei Sportlerinnen in High Impact Sportarten ist die Prävalenz bei ca. 25%, wobei sie bei Trampolinspringerinnen bei ca. 80% liegt [4]. 8 von 10 Trampolinathletinnen haben also eine Belastungsinkontinenz.

Dranginkontinenz / Überaktive Blase

Von einer überaktiven Blase (OAB = overactive bladder) spricht man, wenn der/die Betroffene häufig plötzlichen, starken Harndrang verspürt, auch dann, wenn die Blase noch nicht „voll“ ist. Erreicht die Person die Toilette noch „trocken“, spricht man von einer OAB. Schafft die Person es nicht mehr rechtzeitig zur Toilette, tritt also vor der Toilette Harninkontinenz auf, spricht man von Dranginkontinenz. Sie tritt in ca. 11% der Fälle auf [3].

Mischinkontinenz

Als Mischinkontinenz bezeichnet man die Mischform aus Belastungs- und Dranginkontinenz, welche bei ca. 36% der Frauen vorliegt. [3].

Ursachen von Inkontinenz

Es gibt verschiedene Ursachen bzw. Risikofaktoren, die eine Urininkontinenz begünstigen: Alter, Schwangerschaft und Geburt, Übergewicht, Rauchen [5]. Aber auch manche Medikamente können eine Inkontinenz begünstigen. Erkrankungen wie Schlaganfall oder Multiple Sklerose können auch zu einer Inkontinenz führen.

Dinge wie das Alter kannst du selbstverständlich nicht beeinflussen. In der Schwangerschaft und während der Geburt kannst du aber viele Dinge tun, um deinen Beckenboden sowohl zu kräftigen als auch zu entspannen und ihn auf die Geburt vorzubereiten. Unter der Geburt selbst gibt es beckenbodenschonendere Positionen wie bspw. die Hocke und Positionen wie die Rückenlage, die eher weniger gut für deinen Beckenboden sind.

Auch Übergewicht kann sich negativ auf den Beckenboden auswirken. Daher ist es wichtig, auf eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung zu achten, um Übergewicht zu vermeiden oder abzubauen.

Rauchen kann ebenfalls eine Inkontinenz begünstigen, da es zu einer Schwächung des Bindegewebes führen kann. Es ist also ratsam, auf das Rauchen zu verzichten, um das Risiko für eine Inkontinenz zu reduzieren.

Im Fall von Medikamenten ist es wichtig, mit deinem Arzt oder deiner Ärztin über mögliche Nebenwirkungen zu sprechen und gegebenenfalls alternative Medikamente in Betracht zu ziehen.

Auch bei der Stuhlinkontinenz gibt es verschiedene Ursachen. Dies kann eine unzureichende Funktion des Afterschließmuskels, meist post-operativ oder nach einer Geburt, sein. Oder auch neurologische Erkrankungen können eine Stuhl Inkontinenz auslösen, wenn die betroffene Person den Stuhldrang nicht oder nicht ausreichen wahrnehmen kann. [6]

Blasenschwäche behandeln

Zunächst einmal möchte ich dich ermutigen. Manchen Frauen wird nach der Geburt gesagt, dass so eine Blasenschwäche jetzt „normal“ sei und sie damit leben müssten. DAS IST ABER NICHT SO! Du musst mit nicht mit einer Inkontinenz leben, du kannst etwas tun. Du bist mit deiner Inkontinenz nicht alleine, viele Frauen erfahren sie nach der Geburt. Und trotzdem musst du sie nicht einfach hinnehmen.

Es gibt verschiedene Maßnahmen bei Inkontinenz, die die Symptome verringern oder beseitigen können.

Zunächst empfehle ich, dass du einen Beckenboden-CheckUp bei einer spezialisierten Physiotherapeutin oder einem/r versierten Gynäkolog/in machen lässt. Er oder sie kann beurteilen, wie gut deinen Beckenbodenaktivierung ist und ggf. die Ursache der Inkontinenz herausfinden.

Die Behandlung von Inkontinenz ist multimodal, d.h. es gehen verschiedene Dinge Hand in Hand: Alltagsverhalten, Beckenbodentraining und ggf. Versorgung mit einem Pessar.

Alltagsverhalten

Egal welche Inkontinenzform vorliegt, du kannst dein Toilettenverhalten beobachten und ggf. beckenbodenfreundlicher gestalten. Du solltest dir auf der Toilette Zeit lassen und dich entspannen. Setze dich zum Pipi machen aufrecht hin und lasse den Urin einfach herausfließen. Du solltest nicht „nachdrücken“, damit der Urin fließt. Für den Stuhlgang setzt du dich mit rundem unteren Rücken auf die Toilette. Am besten stellst du dir noch einen kleinen Hocker unter die Füße. Du solltest auch hier nicht pressen. Wenn du das Gefühl hast, nachhelfen zu müssen, versuche es mit einer langen Ausatmung oder einem tiefen tönenden „aaaaaah“. Aber nicht pressen. Solltest du unter chronischer Verstopfung leiden, ist es wichtig, über die Ernährung oder ggf. Medikamente die Stuhlkonsistenz zu regulieren.

Wenn bei dir eine Drangsymptomatik vorliegt, kannst du ein Auge auf deine Trinkmenge haben. Man neigt dazu, zu wenig zu trinken, damit man weniger Drang verspürt. Aber das Gegenteil ist der Fall: je weniger du trinkst, desto konzentrierter ist dein Urin und desto eher verspürst du Drang. Außerdem kannst du mit einem Miktionsprotokoll dein Toilettenverhalten von einer Fachperson beurteilen lassen. Nicht zuletzt kannst du dir ein paar Strategien gegen deinen Drang überlegen, um der Inkontinenz vorzubeugen. Manche Betroffene reden der Blase gut zu („ein paar Minuten kannst du noch aushalten“) oder machen bewusste andere Dinge, wenn die Dranginkontinenz immer in ähnlichen Situationen auftritt.

Beckenbodentraining

Individuelles Beckenbodentraining ist wichtig, um eine bestehende Inkontinenz zu behandeln. Es gibt viele Studien, die das aufzeigen. [7]

Mir ist wichtig, das „individuell“ betonen. Zunächst ist es wichtig, dass du als Betroffene lernst, deinen Beckenboden richtig zu aktivieren, d.h. vor allem, ihn nach innen oben zu ziehen, statt ihn nach außen unten zu drücken. Das kann z.B. eine spezialisierte Beckenboden-Physiotherapeutin durch tasten feststellen. Und dann ist es eben wichtig, spezifisch und gezielt zu trainieren und zu kräftigen.

Hier kommen jetzt wieder die verschiedenen Formen von Harninkontinenz ins Spiel. Eine Frau, die eine Belastungsinkontinenz hat, benötigt ein anderes Training als eine Frau mit Drangsymptomatik. Verschiedene Ursachen und Symptome erfordern verschiedene Herangehensweisen.

Da komme ich mit meinem Personal Training ins Spiel. Gemeinsam arbeiten wir daran, deine Beckenbodenfunktion allgemein und deine Symptome im speziellen zu verbessern. Also nicht nur die reine Kraft deines Beckenbodens, sondern eben auch das reflektorische Gegenhalten, die Entspannung usw.

Selbstverständlich ist Beckenbodentraining auch das Mittel der Wahl bei einer bestehenden Stuhlinkontinenz. Hier liegt der Fokus dann eher auf dem Bereich des Afterschließmuskels. Außerdem sollten im ganzheitlichen Sinne verschiedene Ursachen abgeklärt werden. Liegt eine schwere Geburtsverletzung oder eine chronische Verstopfung vor?

Pessare

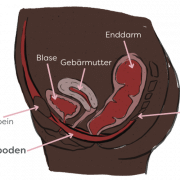

Pessare sind ein wunderbares Hilfsmittel bei Inkontinenz. Sie stützen die Harnröhre, die Blase, Gebärmutter und auch den Enddarm; je nach Form individuell an die Beschwerden angepasst. Lange waren sie für junge Frauen negativ behaftet, sie seien nur etwas für Ältere. Aber wie gesagt, sie sind ein tolles Hilfsmittel für Menschen mit Inkontinenz und können in vielen Fällen die Symptomatik verbessern. Stützt das Pessar richtig, kann es helfen, dass du die Blase richtig entleeren kannst.

Es gibt die verschiedensten Arten von Pessaren: Bügelpessare, Würfel-, Schalen-, Siebpessare und noch einige mehr. So kann für quasi jede Frau das passende Pessar gefunden werden. Es gibt viele Frauenärzt*innen, die diese verordnen können. Mein Tipp: spezialisierte Physiotherapeutinnen, die die physio pelvica Ausbildung gemacht haben, haben oft zur Beratung verschiedene Anpass-Sets da und können Pessare anpassen. Du findest sie in der Therapeutenliste nach PLZ sortiert.

Operation

Es gibt Frauen, bei denen sich eine Inkontinenz kaum oder gar nicht mit konservativen Methoden verbessert. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, bspw. einen Abriss des innersten Beckenbodenmuskels oder des Blasenhaltebandes. Es gibt dann verschiedene operative Methoden, die die Ursachen von Inkontinenz beheben und die Symptomatik verbessern sollen. Dies kannst du im ärztlichen Beckenbodenzentrum in deiner Nähe abklären lassen.

Harninkontinenz Zusammenfassung

Blasenschwäche und Stuhlinkontinenz sind unangenehm, sie mindern die Lebensqualität der Betroffenen, erzeugen inneren Stress und können zu sozialer Isolation und depressiven Verstimmungen führen.

Leider ist Inkontinenz in der Gesellschaft noch immer ein Tabuthema. Betroffene bekommen nicht immer adäquate Hilfe und werden mit ihren Symptomen allein gelassen. Ich und meine Kolleginnen kämpfen dafür, dieses Thema aus der „Schmuddelecke“ zu holen, aufzuklären und Betroffenen Unterstützung zukommen zu lassen. Melde dich gerne, wenn du Fragen oder Probleme hast.

Deine Carina

pelveasy

pelveasy